Eigentlich wollte ich nur einen kurzen Beitrag zur Mondfinsternis im September 2025 schreiben. Es wurde mal wieder etwas länger und zur konkreten Finsternis gibt’s nun (hier) gar nichts 😉

Dafür regelrecht ein Kompendium in Sachen Mondfinsternis-Fotografie mit allem drum und dran.

Hintergrundinfos, Tips zu Planung, Komposition, Aufnahmetechnik und Kameraeinstellungen – kostenlos.

Inhalt

- Was ist das eigentlich mit der Mondfinsternis?

- Finsternis-Fotografie

- Motiv-Ideen

- grundlegende Aufnahmeeinstellungen in Kürze

- Belichtung – Steuerung – ISO-Invarianz – Histogramm

- Beispiel des Helligkeitsverlaufs während einer Mondfinsternis

- Manuelle Belichtung – Histogramm

- Belichtungsautomatik der Kamera

- ISO-Invarianz richtig einsetzen

- Belichtungssteuerung – Fazit & Qdslr-Dashboard

- Planung

- Bildbeispiele mit Erläuterungen und Einstellungen

- Zeitraffer

Was ist das eigentlich mit der Mondfinsternis?

Auf den ersten Blick ganz einfach: Sonne – Erde – Mond stehen in genau der Reihenfolge so exakt auf einer Linie, dass kein Sonnenlicht direkt auf den Mond fällt. Die Sonne steht also hinter uns und bescheint eigentlich die ganze Mondscheibe – es ist Vollmond. Da der Mond selbst nicht leuchtet und genau im Erdschatten liegt, ist er (fast) finster.

Bei Neumond ist er zwar auch dunkel, aber da schauen wir auf den Mond und die Sonne steht weiter in Blickrichtung dahinter – der Mond ist sich sozusagen selbst im Weg.

Das mit den Finsternissen funktioniert auf der Erde übrigens deswegen so gut, weil der viel kleinere Mond uns in Relation zur Sonne so viel näher ist, als die Sonne größer. Der scheinbare Durchmesser für Beobachter auf der Erde ist etwa gleich groß. Wichtiger ist das bei Sonnenfinsternissen da die Himmelsmechanik eben nicht so einfach ist wie man sich in der Menschheitsgeschichte gewünscht hat. Perfekte Kreise gibt’s da nicht und so ist der Abstand von Mond und Erde auch nicht schön konstant. Er erscheint uns etwas größer, wenn er näher bei uns ist und kleiner am entferntesten Punkt. Klar wird da reißerisch gleich ein „Supermond“ draus – seufz.

Wie gesagt ist es nur auf den ersten Blick schön einfach, es ist eben nur „fast finster“.

Die Erdatmosphäre bedingt eine Lichtbrechung („Atmosphärische Refraktion“), die dafür sorgt, dass dennoch ein kleiner Teil des Sonnenlichts die Mondoberfläche erreicht. Es wird sozusagen ein paar Grad um die Erde „herumgebogen“. Dazu kommt noch die Rayleigh-Streuung, die dafür sorgt, dass kurzwelliges, „blaues“ Licht weniger/nicht auf den Mond kommt. Daher der vor allem in der Totalität deutlich sichtbare rötliche Schein und der Name „Blutmond“.

Fachbegriffe

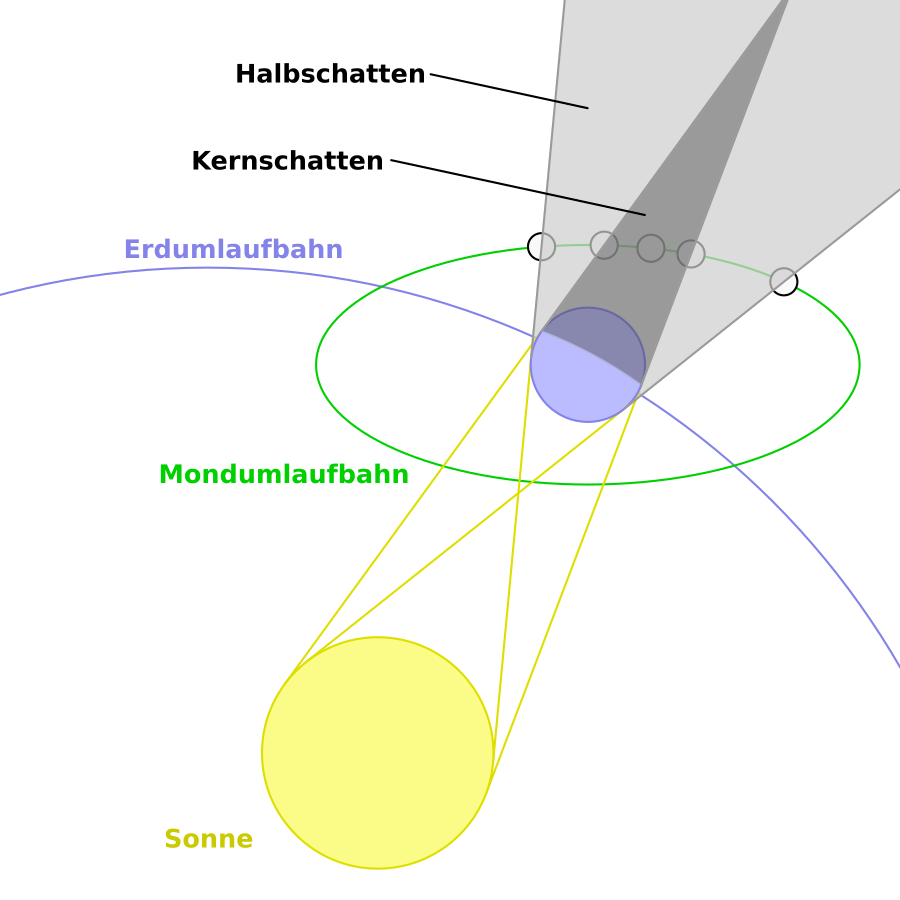

Von denen sind schon ein paar in der Abbildung und im Text aufgetaucht, also:

- Kernschatten: Der Bereich, in den rein geometrisch kein Lichtstrahl gelangen kann – das dunkelgraue in der Abbildung oben. Der verdeckte Himmelskörper – ob Mond oder Sonne – wird sichtbar „angeknabbert“. Noch fachlichere Bezeichnung: Umbra.

Der Rand ist beim Schatten der Erde (-> Mondfinsternis) durch deren Atmosphäre recht unscharf – bei einer Sonnenfinsternis kommt der Schatten vom Mond und ist daher unbeeinträchtigt von atmosphärischer Refraktion, ähnlichen Effekten und daher scharf begrenzt. - Halbschatten: Um den Kernschatten herum gibt es einen Bereich, in dem von einer Seite der Sonne noch Licht gelant – es ist zwar dunkler, aber eben lange nicht so wie im Kernschatten. Der Blick auf den verfinsterten Himmelkörper zeigt eine sehr weich auslaufende Abschattung – Anfangs mit bloßem Auge gar nicht erkennbar. Noch fachlichere Bezeichnung: Penumbra

- Ringschatten / Antumbra: Den gibt es bei Mondfinsternissen nicht aber die Konstellation bei Sonnenfinsternissen lässt diese dritte Schattenart zu. Der Kernschatten in der Abbildung oben wird mit zunehmender Entfernung immer schmaler bis eben der schattenwerfende Mond scheinbar kleiner ist als die Sonne – wir sehen eine ringförmige Sonnenfinsternis.

- Totalität: Die Phase einer Finsternis in der die Beobachter:innen im Kernschatten sind – so zumindest der allgemeine Sprachgebrauch, denn eigentlich gilt:

- totale vs. partielle Finsternis: kommt es zu einer kompletten Bedeckung, handelt es sich um eine totale Finsternis – astronomisch streng genommen gilt das auch für Halbschattenfinsternisse. Gleiches für teilweise (partielle) Finsternisse

- Ekliptik: Die Ebene der Erdbahn um die Sonne

- Magnitude: Gibt die Eindringtiefe des Mondes in den Kernschatten an. Und klar – wenn der Mond zentral im Kernschatten ist, kommt am wenigsten Licht auf den Mond und er erscheint dunkler als wenn er geradeso am Rand vollständig eingetaucht ist. Für Kernschattenfinsternisse bedeuten Werte zwischen 0 und 1 partielle Finsternisse, ab 1 Totale. Je höher der Wert, desto dunkler der Spaß. Wobei man sich mit 1,3 bis 1,4 schon glücklich schätzen kann – die perfekte mit knapp zwei gibt’s extrem selten. Selbst über 1,8 gibt es in den nächsten 100 Jahren nur eine: 26.06.2029 mit 1,845. In Deutschland ist der Mond allerdings schon am Untergehen und die dunkle Nacht längst vorüber. Südamerika wäre angesagt aber auch die Azoren, Kanaren und Kapverden liegen gut 🙂

- Danjon-Skala: Im Gegensatz zur vorher berechenbaren Magnitude kann man die Einteilung nach L = 0 (sehr dunkel) bis L = 5 erst durch die Beobachtung vornehmen.

Häufigkeit

Die Ekliptik greifen wir gleich mal auf – die Mondbahnebene ist zu der nämlich um gut 5° geneigt und daher kommt es nicht bei jedem Vollmond zu einer Mondfinsternis. Meistens zieht der Mond so weit über oder unter der Erde durch, dass er nicht in den Erdschatten kommt.

Da der Schatten der Erde ganz schön groß ist, ist eine Mondfinsternis auf der gesamten Nachtseite der Erde sichtbar – lediglich die Lage des Monds am Himmel unterscheidet sich. Eine Sonnenfinsternis ist dagegen nur in dem relativ schmalen Schattenband sichtbar, den der Mond auf die Erde wirft. Daher gibt es an einem bestimmten Punkt der Erde weitaus mehr Mond- als Sonnenfinsternisse.

Weltweit gibt es pro Jahrhundert etwas 380 Mondfinsternisse und 240 Sonnenfinsternisse – klingt jetzt nicht nach dem ganz großen Unterschied? Stimmt, aber es kommt die Sichtbarkeit pro Finsternis dazu und die ist bei Sonnenfinsternissen wie ausgeführt sehr viel niedriger als bei Mondfinsternissen. Daher vergehen im Schnitt zwischen zwei Mondfinsternissen an einem Ort lediglich überschaubare 2,5 Jahre – auf eine erneute Sonnenfinsternis kann man dagegen 375 Jahre warten!

Finsternis-Fotografie

Die meisten Bilder vom verfinsterten Mond unterscheiden sich nur in der Qualität aber nicht in der Komposition. Sie sind austauschbar, schauen mehr oder weniger gleich aus und sind regelrecht beliebig. Langweilig wäre ein bisschen hart, so eine Großaufnahme vom verfinsterten Erdtrabant ist schon cool – aber bitte nicht jedes Mal nur das eine Bild – wenn ich mir hier unverfroren was wünschen darf 😉

Ganz nett aber halt nur eine x-beliebige orange Scheibe …

„Mein Ding“ ist eher etwas von der Erde mit abzubilden. Wo andere denken „was ein Mist, die Totalität ist ja nah am Horizont, da flimmert die Luft, alles doof etc.“ da suche ich aufgeregt einen Spot, um den Mond in Szene zu setzen – wie bei dem Eingangsbild von Teneriffa 2025. Die Story dazu ist eh lesenwert mit Diebstahl, glatten Straßen, Nebel, kurz vor der Aufgabe und dann doch halb erfroren durchgezogen das Ganze! Bilder vom verfinsterten Mond hinter Spaniens höchstem Berg haben jedenfalls nur zwei Leute gemacht. Die Bilder sind einigermaßen einmalig und sowas solltet ihr auch suchen! Wer als einziger auf der ganzen Welt das noch so festgehalten hat, könnt ihr bei Gunther Wegner im Blog nachlesen

Ein paar Ideen in Sachen Mondfinsternis:

- Der Klassiker und schon kritisiert: Ordentlich rangezoomt den „Blutmond“ in den Mittelpunkt stellen. Ein bisschen netter vielleicht, wenn er nicht ganz verdunkelt ist aber dennoch: Die Bilder finden sich tausendfach zum verwechseln ähnlich an jede Ecke. Brennweite deutlich jenseits der 200 mm sonst muss man zu viel „croppen“ in der Bearbeitung.

- Sternkonstellationen & Co. – Programme wie Stellarium verraten ambitionierten Fotograf:innen, ob nicht ein Planet, ein Sternbild oder gar ein helles DeepSky Objekt während der Totalität in fotografischer Nähe auf die gemeinsame Abbildung wartet. Ein wenig rauszoomen, ein zweites Objekt in die Komposition einbeziehen und schon setzt man sich von der „Massenware“ ab.

- Milchstraße und „Blutmond“ – geht von der Helligkeit aber für die Milchstraße taugen eher Weitwinkelaufnahmen und da wirkt der Mond eher unspektakulär. Spektakulär eher als Zeitraffer, wo die Verdunkelung der Landschaft und das Herauskommen der Milchstraße schön gezeigt wird.

- Kometen wären ein weiteres Objekt zum Ausschau halten – aber das klingt nach auch den 6 richtigen im Lotto und ist eher theoretischer Natur denke ich.

- Perseiden, die wegen Vollmond fotografisch nahezu ausfallen, kenne ich – da eine Mondfinsternis wäre doch mal was. Also durchaus nach dem Radiant von Meteorschauern in der Nachbarschaft des Monds schauen. Ein fetter Bolide neben dem verfinsterten Mond wäre sicher ein APOD-Kandidat.

- Die Lichtspur der ISS und anderer künstlicher Objekte in der Umlaufbahn um die Erde lassen sich zuverlässig berechnen. Ein ISS-Transit vor dem „Blutmond“ wäre ein fast sicheres APOD. Eine Lichtspur gäbe es vor dem Mond aber natürlich nicht. Die Sonnenstrahlen kämen im Falle eines Mondtransits in der Totalität der Finsternis auch nicht auf die ISS. www.heavens-above.com und ähnliche Quellen helfen. Ganz nett könnten auch fast wie durch Zauberhand verschwindende und auftauchende Satellitenspuren sein. Während der Totalität sind die jedenfalls hell genug aber im Kernschatten leuchten sie natürlich nicht.

- Zeitraffer drängen sich auf, um den Vorgang der Finsternis in kurzer Zeit darzustellen. In Großaufnahme braucht’s dazu eine Nachführung und einen guten Plan zur Belichtungsanpassung.

- Individuell werden Finsternisbilder vor allem durch einen (besonderen) Vordergrund und eine gute Komposition. Dabei gibt es natürlich auch wieder Hilfe – Apps wie Photopills, PlanIt! oder The Photographer’s Ephemeris (TPE) sind dabei eine fast unverzichtbare Hilfe. Man kann z.B. komfortabel eine geeignete Kameraposition bestimmen um den Mond zu einer bestimmten Zeit an der für eine gute Bildkomposition richtigen Stelle in Relation zu einem Turm, einer Burg oder was auch immer zu haben. Ganz cool natürlich, wenn man da noch Personen einbauen kann – zufällig oder geplant mit Absprache …

- Auch weit verbreitet aber durch entsprechendes Vordergrundmotiv dennoch individuell gestaltbar sind Composites von mehreren Bildern. Am einfachsten z.B. in Photoshop als Ebenen übereinander gelegt und Modus auf „Aufhellen“. Je nach Hintergrundhelligkeit muss man den Mond eventuell freistellen aber mit ein wenig Arbeit erhält man ein hoffentlich ansehnliches Motiv mit mehreren Mondphasen darüber. Auch schön aus einer Zeitraffer generierbar mit jedem xten Bild …

- Wenn man schon eine Zeitraffersequenz hat, vielleicht einfach mal z.B. mit StarStax alle Bilder übereinanderlegen (macht die Software wie zuvor mit PS skizziert, nur viel komfortabler bei vielen Bildern). Das „doppelte Laserschwert“ von 2015 hat’s so immerhin in ein Astrobuch geschafft

Grundlegendes für die Aufnahme in Kürze

- Stabiles Stativ – sollte klar sein und das in angenehmer Arbeitshöhe und mit vernünftigem Stativkopf. Je mehr Brennweite, desto wichtiger.

- Bildstabilisation – auf dem Stativ gehört die idR. ausgeschaltet, bevor sie irgendwas komisches macht.

- Fernauslöser (als extra Hardware oder per App) oder den kamerainternen Selbstauslöser nutzen um Verwacklungen zu vermeiden. Je größer die Brennweite, je schlechter das Objektiv und gerade bei mittleren Verschlusszeiten kann da besonders kritisch sein

- Spiegelvorauslösung – wer noch einen hat in der Kamera, sollte die Funktion bei kritischen Belichtungszeiten nutzen, um Verwacklungen durch das Spiegelklappen zu verhindern.

- Fokussieren – der helle Mond geht problemlos mit Autofokus. Den dann aber besser abschalten, der Mond kommt nicht näher.

Manche Linsen haben einen Temperaturshift – wenn sie aus dem aufgeheizten Kofferraum kommt o.ä. nach Akklimatisation nochmal Fokus checken!

Goldstandard ist bei geeigneter Belichtungseinstellung (nicht zu hell!) über Monitor/Sucher mit max. Vergrößerung manuell scharfstellen. Entweder auf den Mond bis er eben schön scharf erscheint oder einen Stern so einstellen, dass er möglichst klein ist ohne farbige Ränder. Optimal mit einer Bahtinov-Maske (-> googeln …) - Aufnahmeformat RAW in maximaler Auflösung – niemals (nur) JPG. Das wäre so als hätte man in analoger Zeit Negative/Originale wegwerfen und hätte nur ein entwickeltes Bild – eventuell schlecht auf billigem Papier.

Der Farbabgleich ist bei RAW noch nicht festgelegt, die Daten sind unkomprimiert (oder verlustfrei komprimiert) und vor allem steht die volle Bittiefe (sozusagen hohe Details bei den Farbwerten) für die Bearbeitung zur Verfügung.

Achtung Fallstrick elektronischer Verschluss und Auslösemodus – da kann klammheimlich die Bittiefe reduziert werden! Sony hat das immerhin schön dokumentiert, bei Nikon scheint das kein Thema zu sein, Canon ist aber auch betroffen. - Weißabgleich – bei RAW zwar nicht so wahnsinnig wichtig, da es erst in der Entwicklung eingestellt wird aber ein ganz falscher Wert liefert auch falsche Belichtungswerte, sollte also einigermaßen passen. Manuell auf Tageslicht isr meine Empfehlung.

- Belichtungszeit – ohne Nachführung darf die nicht zu lang werden, da die Bewegung des Monds relativ zur Erde sonst zu Unschärfe führt. Eine einfache Faustformel für die maximale Belichtungszeit ist für Vollformat 500 / Brennweite und für Crop/DX/APS-C 300 / Brennweite. Ich würde da Faktor 2 strenger sein oder die viel genauere NPF-Methode verwenden. In PlanIt! oder PhotoPills wird das direkt angezeigt oder ihr nutzt z.B. den Rechner unter https://calc.loef.photos/, der auch die Deklination berücksichtigt.

Belichtung – Steuerung – ISO-Invarianz – Histogramm

So – wir haben eine Idee, haben alle Punkte oben berücksichtigt – jetzt muss nur noch korrekt belichtet werden und das kann durchaus eine Herausforderung sein!

Wenn man den ganzen Verlauf einer Finsternis abbilden möchte, muss man einen riesigen Helligkeitsbereich bedienen. Die beiden Bilder in dem GIF mit fast 7 Blendenstufen Unterschied zwischen beleuchtetem und verdunkeltem Bereich geben einen ersten Eindruck davon. Zwischen normalem Vollmond und dem „Blutmond“ kann der Unterschied locker doppelt so groß sein!

Geht es um einzelne Bilder ist das mit der Belichtung kein größeres Problem. So schnell geht das alles ja nicht vonstatten, als dass man nicht ein paar Probebilder machen könnte oder einfach eine Belichtungsreihe. Andererseits – beim Aufgang über einem Berg ist der Moment verdammt schnell vorbei und man hat keinen Mond für Probeaufnahmen, also doch nicht ganz so trivial!

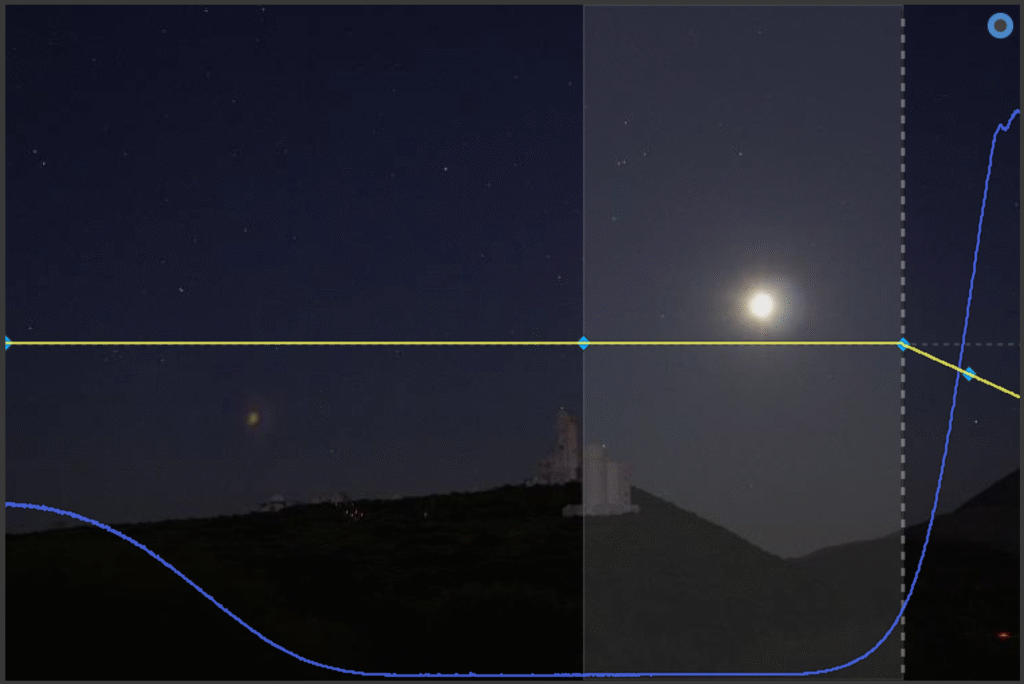

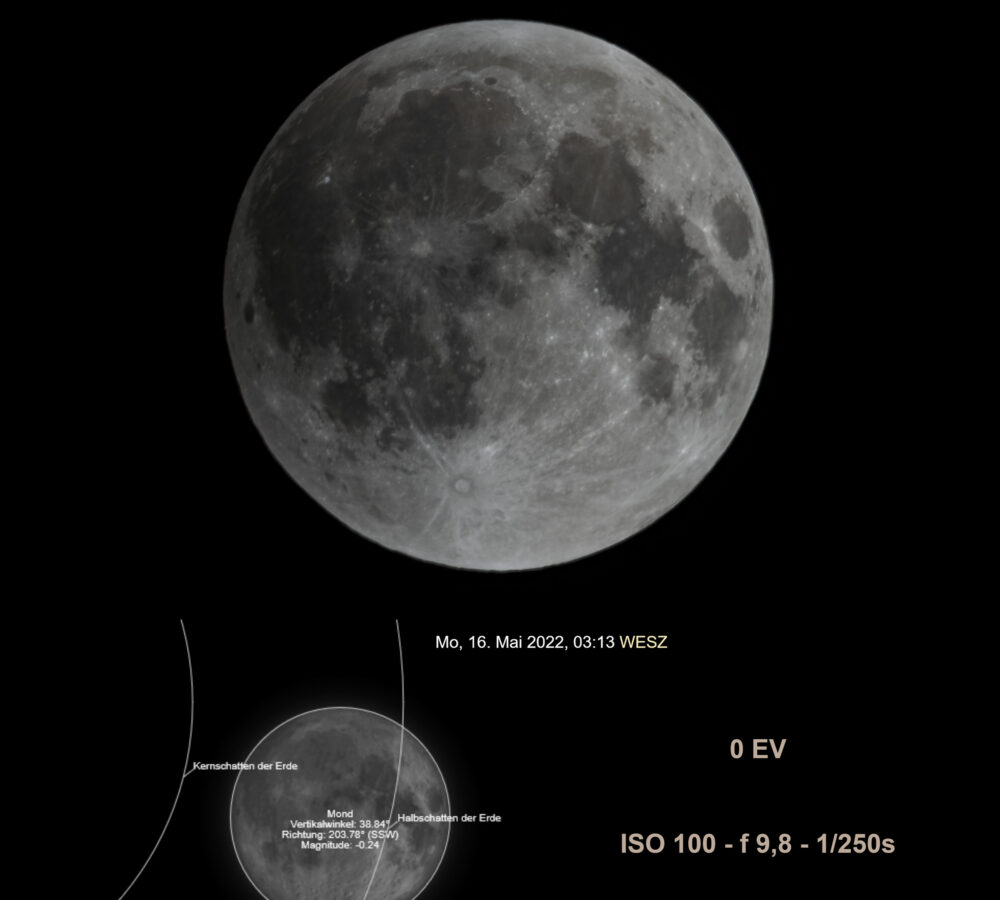

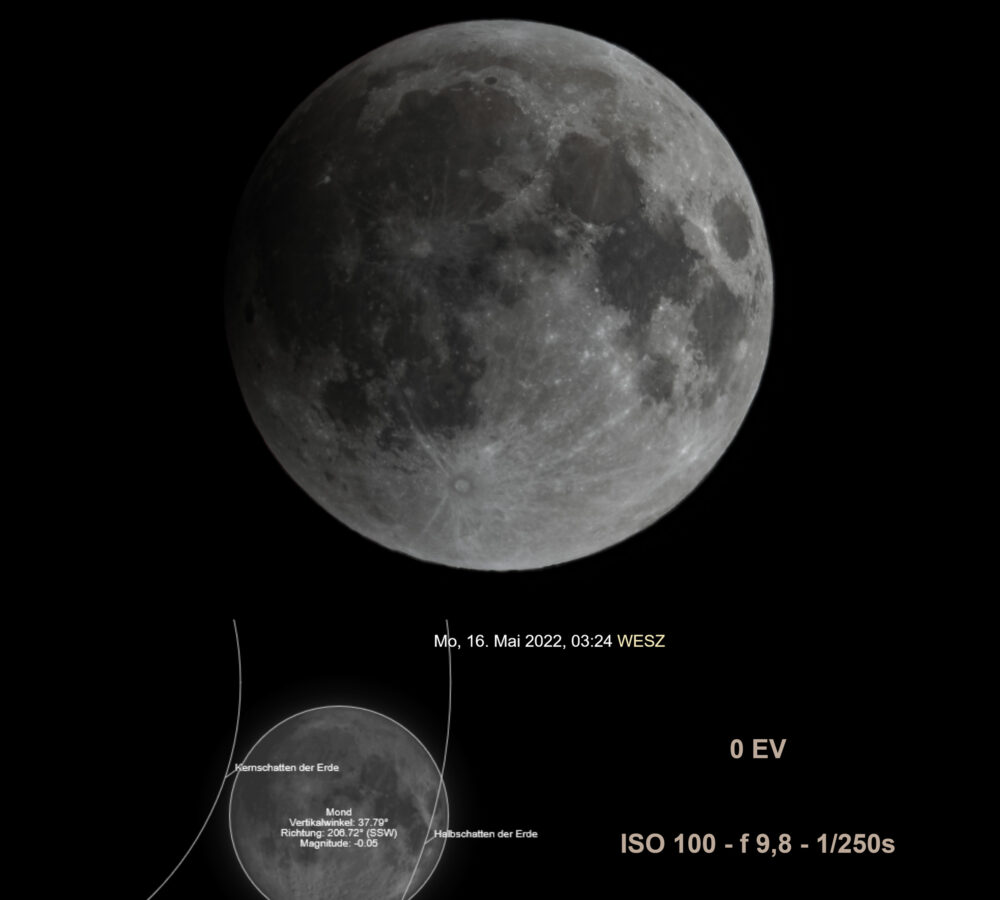

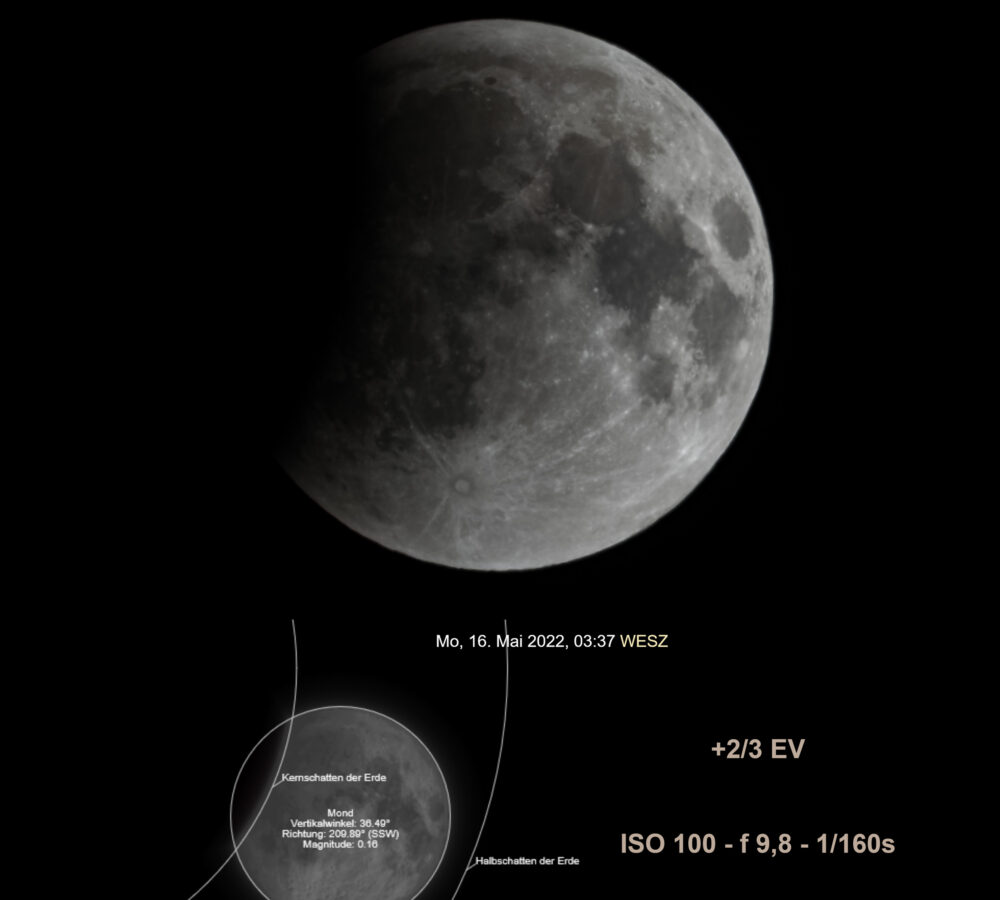

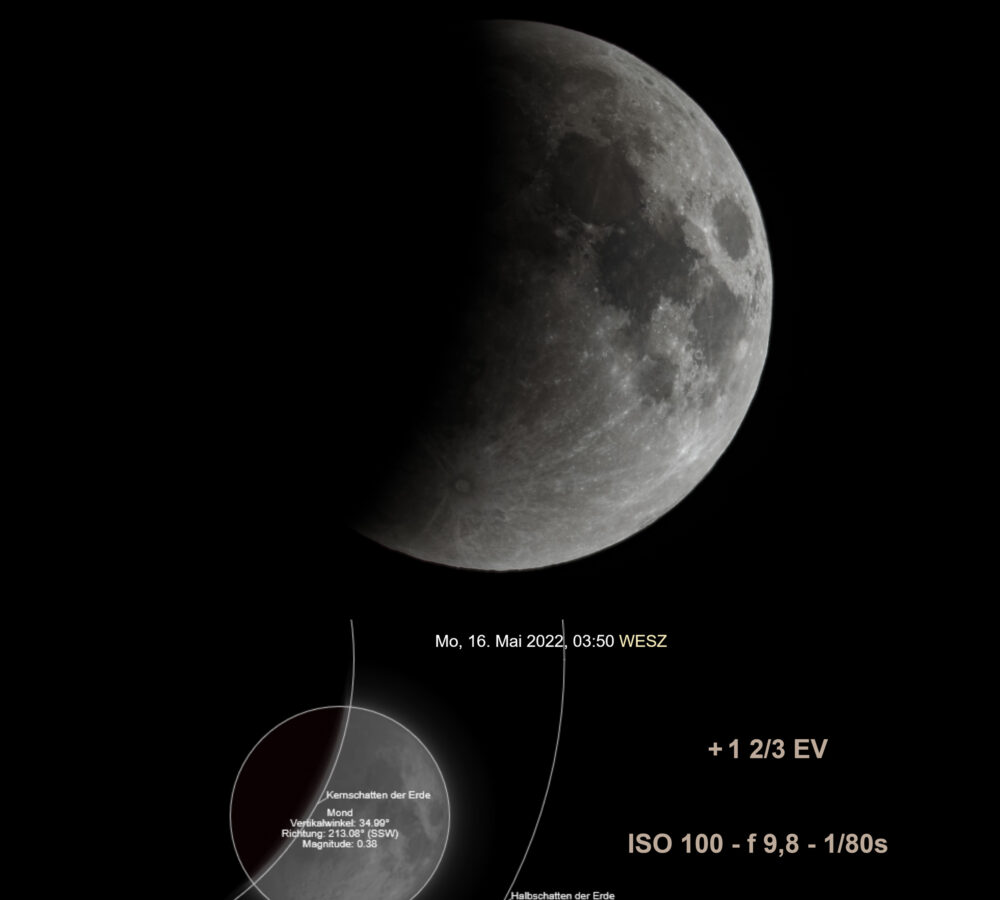

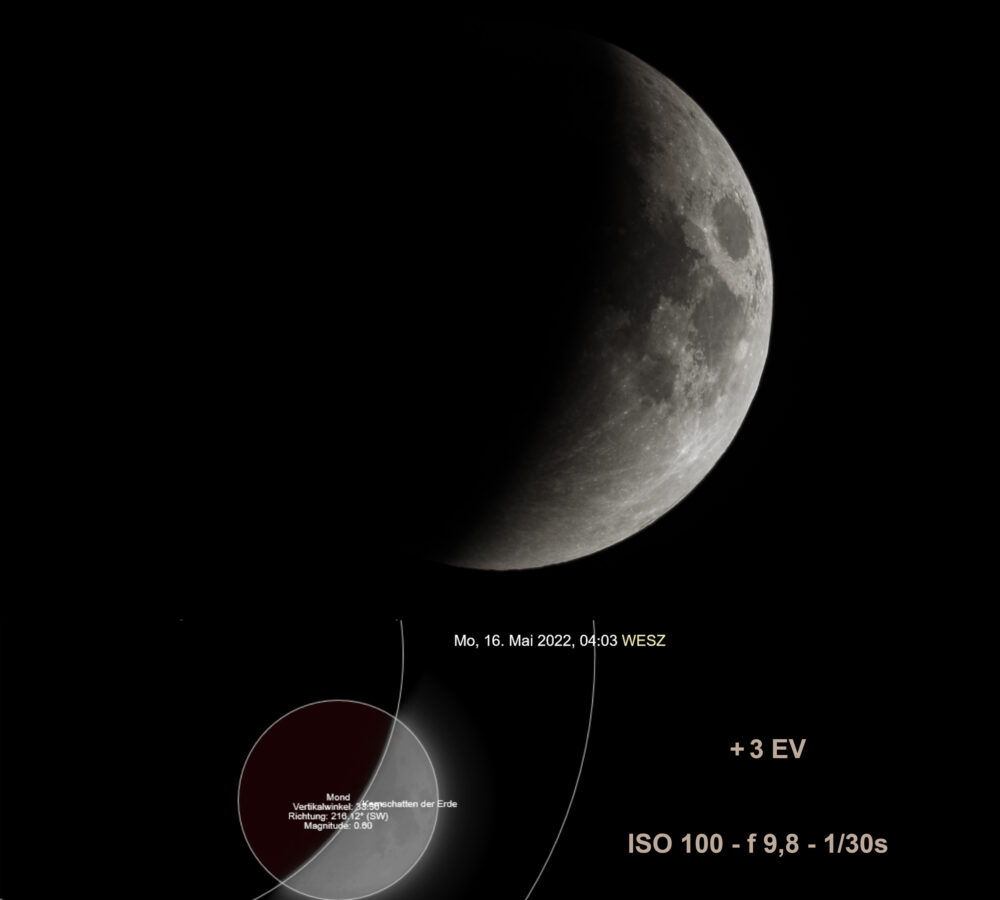

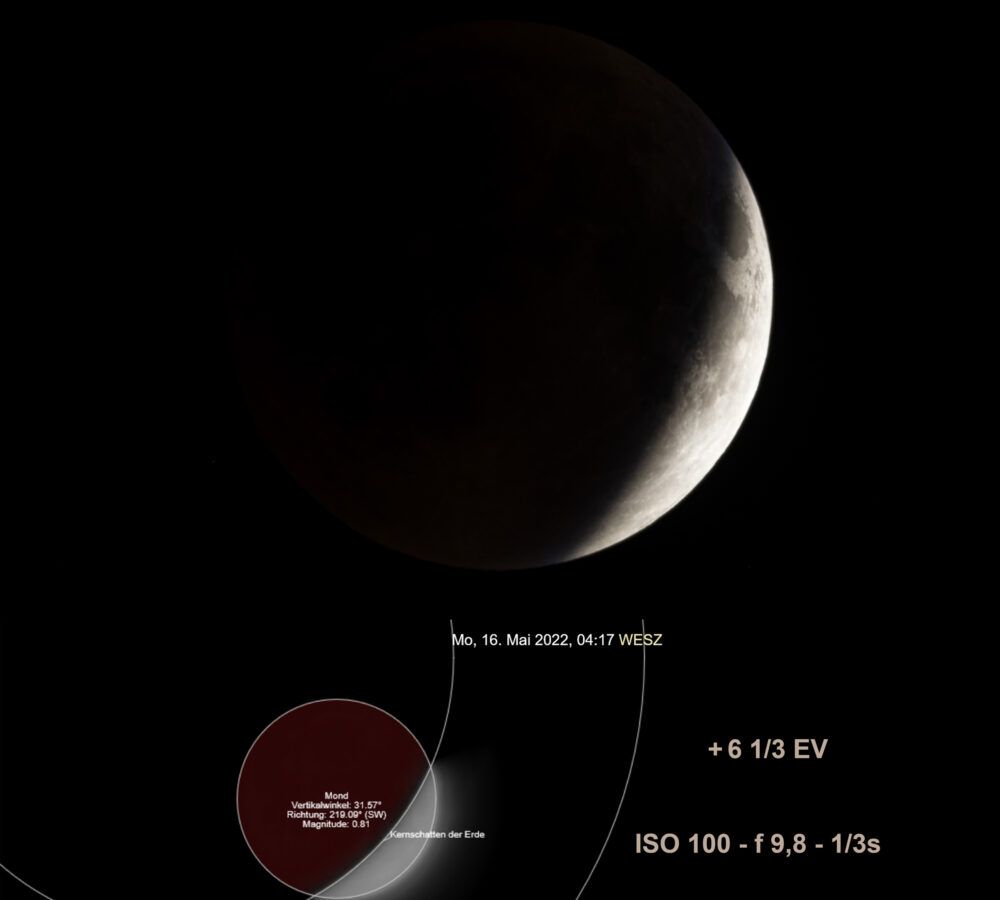

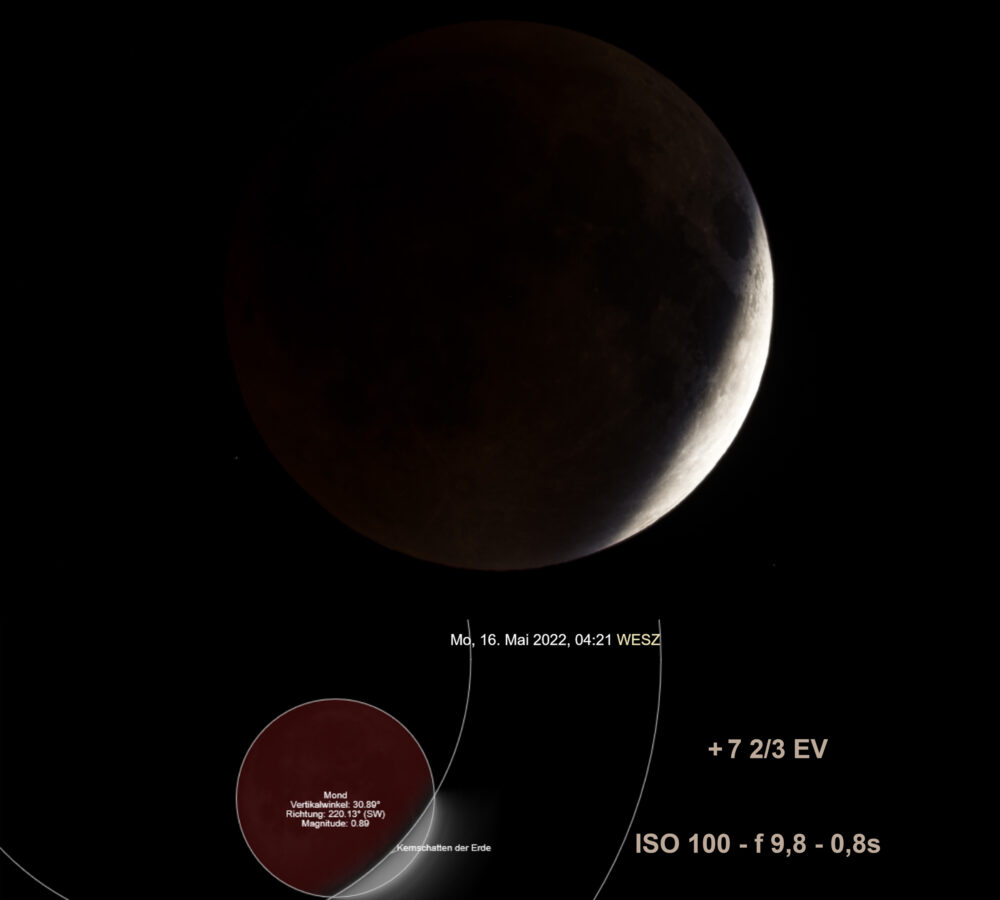

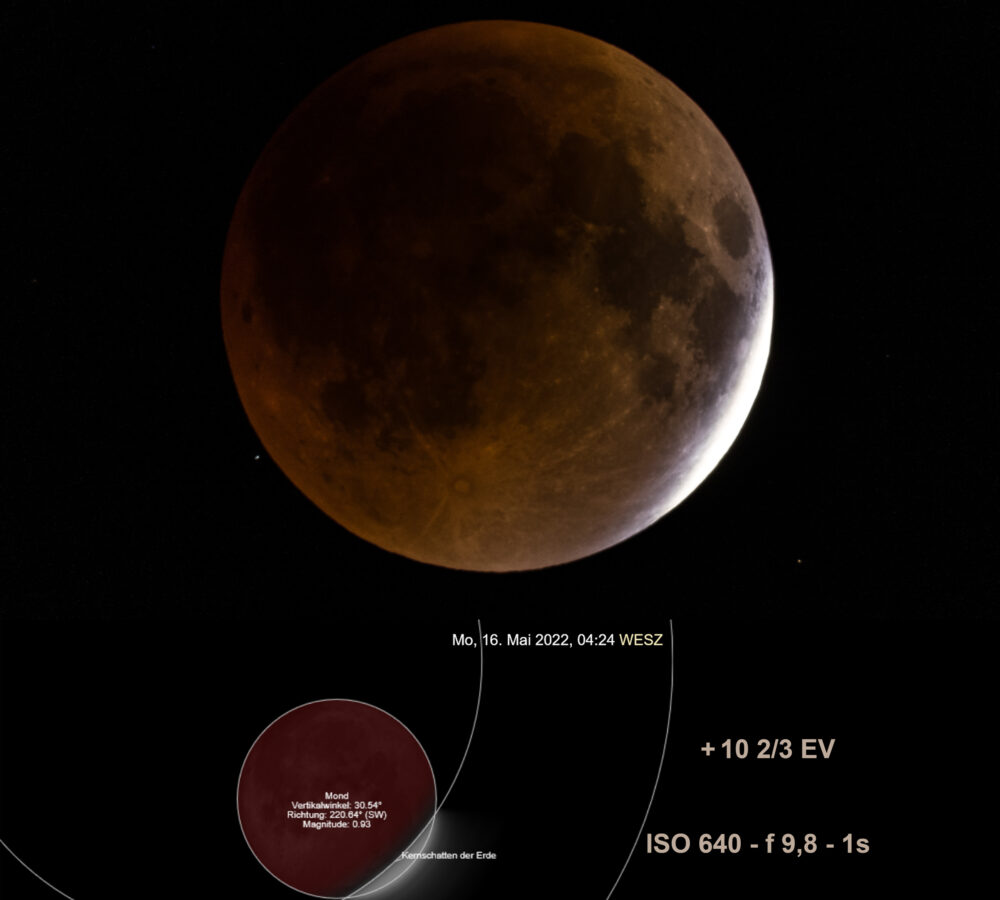

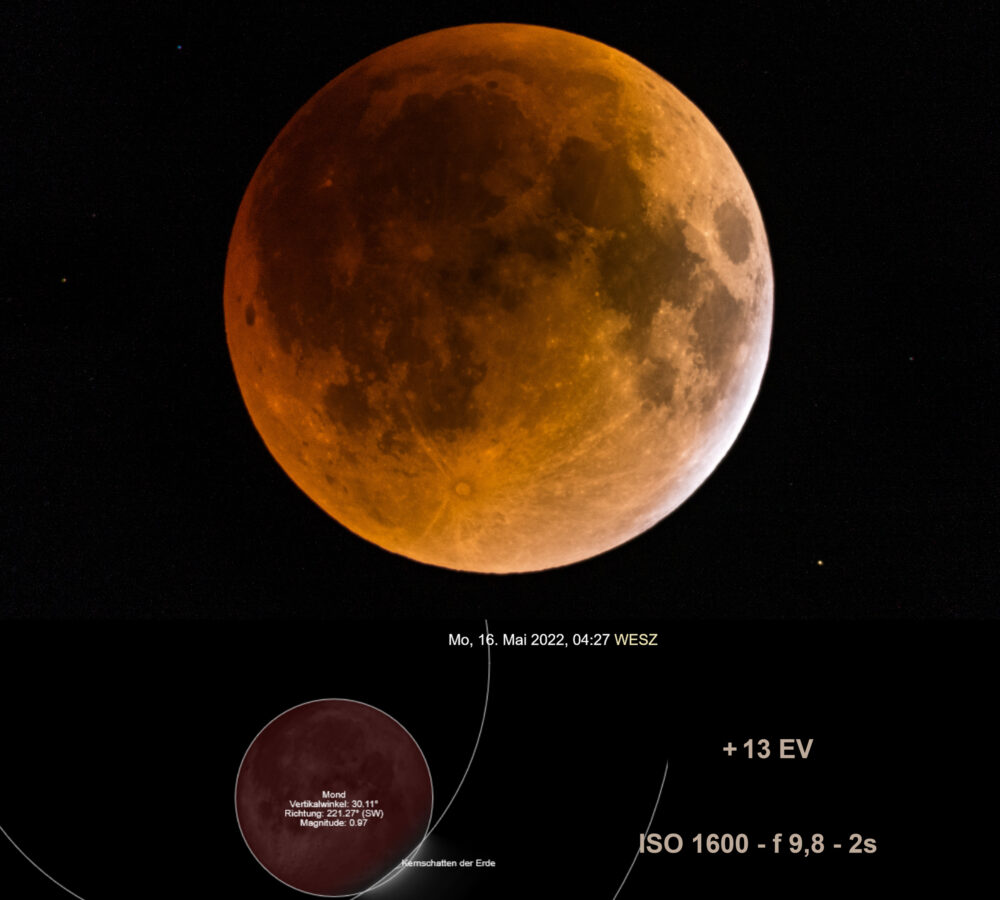

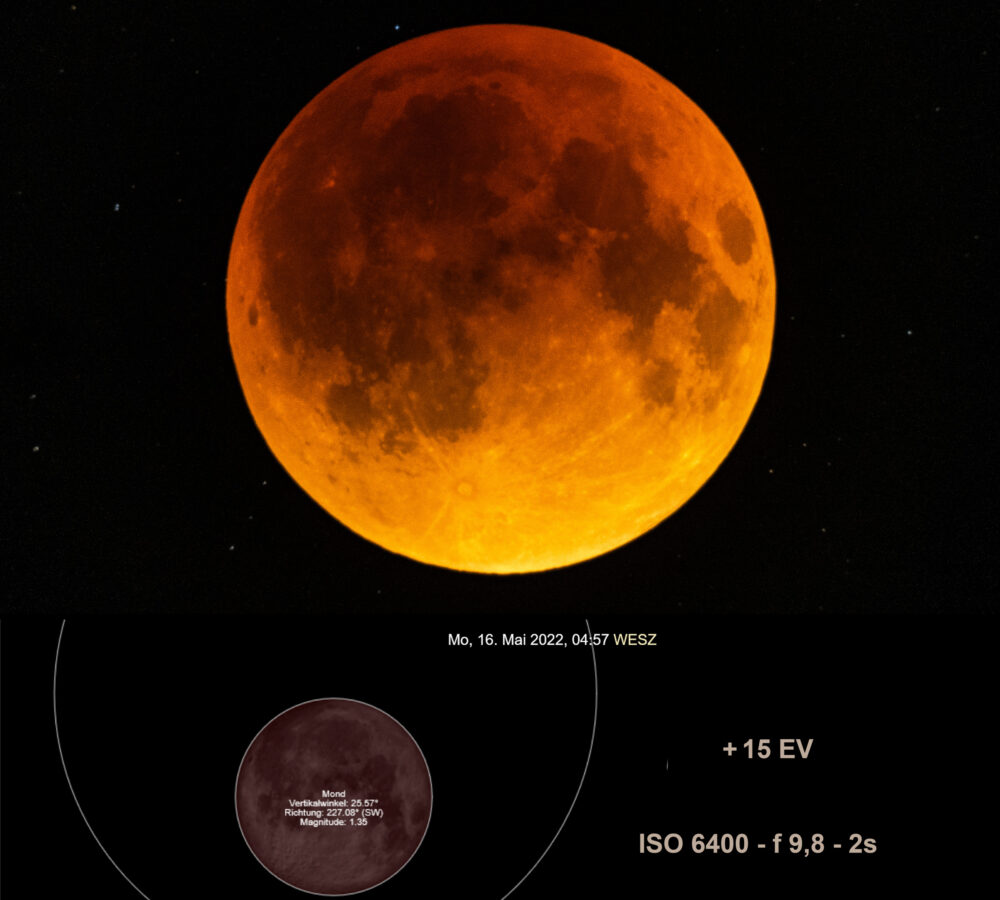

Beispiel des Helligkeitsverlaufs während einer Mondfinsternis

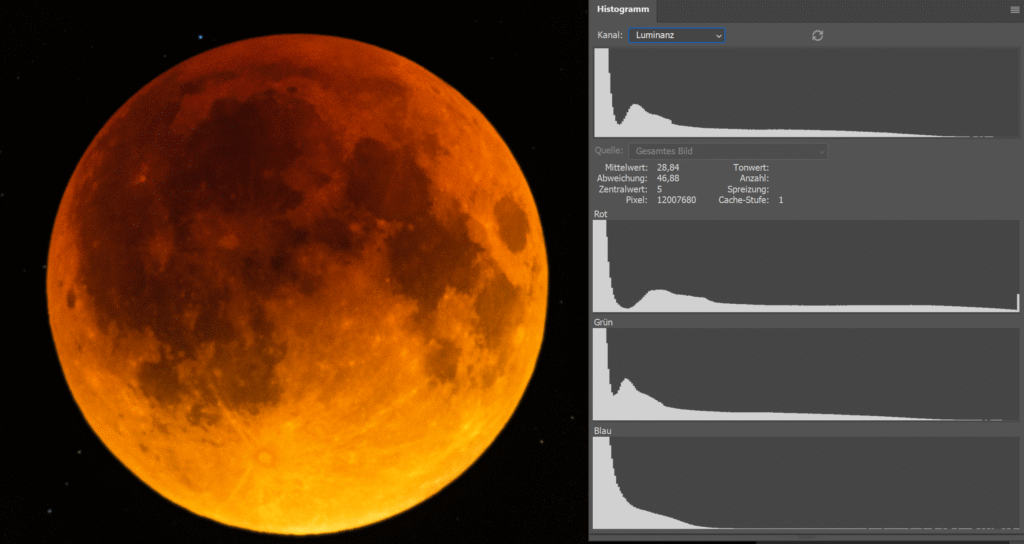

Wer gar keine Vorstellung von Belichtung/Helligkeit hat – nachfolgend einige Bilder aus einer Sequenz von Halbschatten bis vollständiger Kernschattenfinsternis. Das letzte Bild kennen wir schon – 2022 auf Teneriffa ziemlich formatfüllend mit 1950 mm bei f 9,8 (Vixen VMC200L) mit Sony A7s auf EQM35 Nachführung aufgenommen.

Für die Sequenz habe ich aus einer Zeitraffer jedes 40. Bild rausgezogen. Die Bilder sind alle identisch mit ein wenig Kontrast, Gradationskurve, Schärfe, Klarheit bearbeitet. Die Helligkeit blieb für den Vergleich hier unangetastet. Die dunkle Seite bleibt lange schwarz und das ist bei der Belichtung genau der Punkt: Wann wechselt man den Fokus in Sachen Belichtung von der hellen Mondsichel auf die „dunkle Seite“ des Mondes? Da hilft der richtige Umgang mit ISO-Invarianz und die grandiose Schattenaufhellung moderner Kameras – drei Kapitel weiter werden Sie geholfen 😉

Wenn ihr wissen wollt, wie die Helligkeitsänderung in der Landschaft ausschaut – dann schaut unten bei den Beispielen zur Mofi 2022 auf Teneriffa. Hier noch ein Beispiel mit Aufgang des bereits verfinsterten Monds. Das ist besonders herausfordernd, da der helle Himmel mit schlechterer Sicht in Horizontnähe u.U. kaum sichtbar ist und man das im Vorfeld halt einfach nicht genau weiß. Auf den Kanaren sind die Bedingungen meist ausgezeichnet, zudem ist die Aufnahme Richtung Gran Canaria aus gut 3000 m Höhe auf dem Teide entstanden. Allerdings herrschte damals gerade eine lokale Wetterlage, bei der Staub aus der Sahara über die Inseln geweht wird („Calima“). Zwar eine leichte Variante aber die ersten wenigen Grad über’m Horizont war kein Durchkommen für das schwache Mondlicht:

Manuelle Belichtung – Histogramm

Eigentlich typisch bei Nacht-/Astroaufnahmen ist die manuelle Belichtung mit Blick auf die Belichtungsanzeige bzw. vor allem auf das Histogramm. Das zeigt uns detailliert die Helligkeitsverteilung von ganz schwarz bis ganz weiß an und meldet auch, falls eine gewisse Anzahl an Pixeln außerhalb des Bereichs liegen und somit Informationen verloren gehen würden. Hier solltet ihr unbedingt das RGB-Histogramm mit den Werten für die einzelnen Farbkanäle und nicht das reine Luminanz-Histogramm verwenden. Es kann nämlich gut sein, dass der Rotkanal durch den „Blutmond“ schon gesättigt ist und Informationen in den Lichtern abgeschnitten werden. Die normale Luminanzanzeige zeigt aber wegen wenig blau und grün im Bild, dass noch Platz nach rechts wäre! Das Problem droht immer, wenn das Motiv etwas einfarbig zu einer der Primärfarben hin ist.

Klar kann man sich über Details der Helligkeitsverteilung Gedanken machen – das hängt auch vom Motiv ab – aber Hauptsache es ist gibt kein „Clipping“. Weder Höhen noch Tiefen sind abgeschnitten!

HDR

Das „Fass“ mit der Ausgabe der Bilder mache ich jetzt nicht auch noch auf aber ich sag mal HDR. Also nicht quietschbunt aus 3+ Einzelbildern zusammengemischt, sondern einfach den hohen Dynamikumfang von Ausgabegeräten nutzen. Viele TV beherrschen das, etliche mobile Endgeräte auch und auch in der Fotografie wird es sich verbreiten. Lightroom kann HDR und der Workflow mit LRTimelapse ist natürlich auch längst darauf ausgerichtet. Und mit 14 bit RAW haben wir massig Informationen, mit denen wir HDR-Displays zum Leuchten bringen können. Schaut dazu bei https://gwegner.de/foto/tipps/hdr/ rein!

Belichtungsautomatik der Kamera

Aber weshalb eigentlich nicht einfach die Belichtungssteuerung der Kamera nutzen und gut ist’s? Primär weil die Kameraautomatik ganz einfach nicht weiß, was ihr wollt. Sekundär weil sie es trotzdem in bestimmten Situationen nicht umsetzen könnte. Vor allem kurz vor bzw. nach der Totalität – noch/schon den hellen Bereich mit Zeichnung oder doch den rötlichen, dunklen Teil? Auf den hellen Mond oder soll Zeichnung in die Landschaft und der Mond kann ruhig ausbrennen/überstrahlen?

Mehr ein technisches Problem haben wir, wenn der Mond nur einen kleinen Anteil am Gesamtbild einnimmt – sprich man mit kürzeren Brennweiten arbeitet. Der Mond spielt für den Algorithmus dann eine untergeordnete bis gar keine Rolle, da er den Großteil des Bildes korrekt belichten möchte. Der helle Mond wird dann immer überbelichtet sein, die Lichter sind „ausgefressen“ und keine Informationen über die Helligkeitsunterschiede mehr vorhanden. Da hätten wir zwar die Spotmessung in unterschiedlichen Ausprägungen aber da muss der Mond halt auch immer im Spot sein – das geht nur mit (guter) Nachführung. Hier hilft grundsätzlich die lichterbetonte Messung – bei Sony „Highlights“ in den Einstellungen. Die konzentriert sich eben nicht auf einen (mittenbetonten) Durchschnittswert des Bildes, sondern auf die hellsten Pixel – (weitgehend?) egal, wo sie auf dem Sensor sind. Problem dabei: Es müssen genug helle Pixel sein, damit der Algorithmus reagiert – man will auch bei der Messung ja nicht, dass die Positionsleuchte auf dem Windrad dafür sorgt, dass die ganze Landschaftsaufnahme stockdunkel wird. In Sachen Mond solltet ihr das im Vorfeld mit Eurer Kamera-Objektiv-Kombination ausprobieren, selbst meine Sonys reagieren hier unterschiedlich. Dann ist die automatische Belichtung aber sehr hilfreich, um verzögerungsfrei den ganzen Dynamikumfang einer Finsternis fotografisch zu managen. Gerade der lichterbetonten Messung kommt aufgrund einer Besonderheit „neuerer“ Sensoren eine meiner Wahrnehmung nach unterschätzter Bedeutung zu:

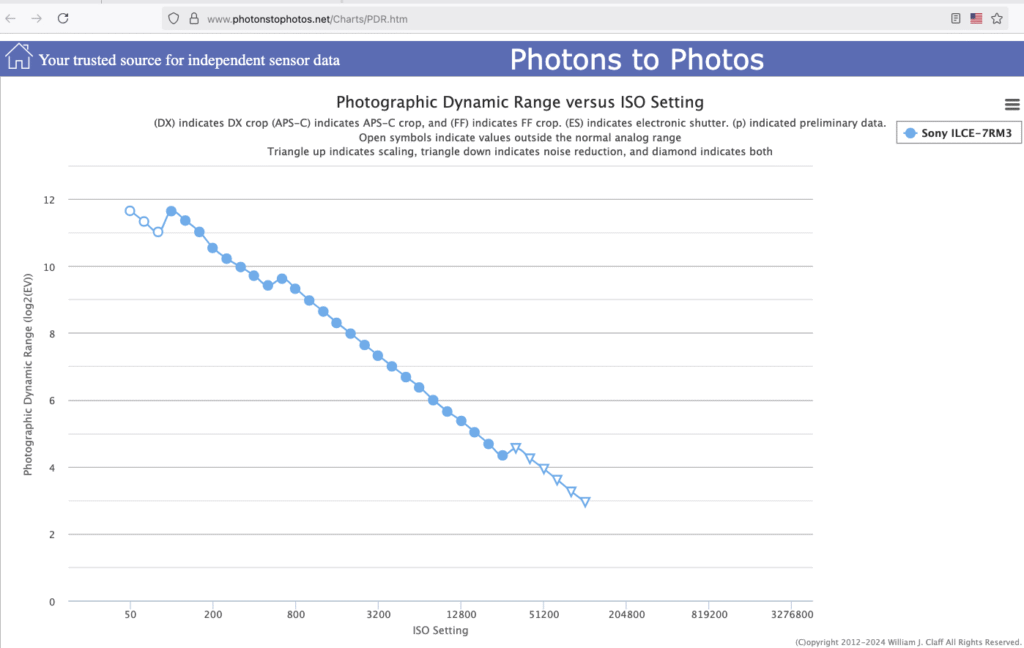

ISO-Invarianz richtig einsetzen

Da wurde schon ein ganzes Buch drüber geschrieben – wer es genauer wissen möchte, schaut am besten hier und spendiert dem Autor auch ein paar Euro für seine Mühe: https://fsbraga.gumroad.com/l/isoinvarianz

Früher war der ISO-Wert die Lichtempfindlichkeit, den man dem Film bei der Produktion chemisch mitgegeben hat und fertig. Naja fast – „pushen“ bei der Entwicklung konnte man da auch schon aber sei’s drum. Heute ahmt man das bei der Bedienung nach, es steckt aber was ganz anderes dahinter – der Sensor bleibt ja derselbe! Im Detail muss man sich mit verschiedenen Arten des Bildrauschens, Quanteneffizienz, analoger Verstärkung (= ISO-Einstellung), AD-Wandlung, digitaler Verstärkung (in der Bildbearbeitung) und sonstwas auseinandersetzen. Oder man glaubt einfach, was andere schreiben und probiert es mit den empfohlenen ISO-Werten für die eigene Kamera mal aus 😉

Jedenfalls was bei der guten alten Canon 6d z.B. gar nicht ging war unterbelichten, um die Lichter zu schützen und die Tiefen in der Bearbeitung hochziehen. Das wurde mit einem roten, rauschenden Matsch quittiert und es galt in der Kamera möglich gut/hoch zu belichten – auch ETTR genannt („Exposure to the right“ – also möglichst weit nach rechts im Histogramm).

Dank moderner ISO-invarianter Sensoren ist das „unterbelichten“ viel unproblematischer, die Schattenaufhellmöglichkeit beträgt etliche Belichtungsstufen!

Der Name ISO-Invarianz sagt es schon – es ist verkürzt „egal“, welchen ISO-Wert man in der Kamera einstellt. Ob ISO 400 und in der Bearbeitung 3 EV hochziehen oder gleich ISO 3200 macht in der Qualität keinen Unterschied. Wobei halt – helle Partien, die bei ISO 3200 ausgebrannt sind, die sind weg. Bei ISO 400 aber (eher) nicht und uns stehen alle Informationen in der Bearbeitung zur Verfügung. Durch die Hintertür bekommen wir so einen höheren Dynamikumfang!

Generell sollte klar sein – Licht und somit echte Informationen gibt es nur durch große Blendenöffnung und lange Verschlusszeit, die ISO-Einstellung ändert daran absolut nichts. Sie verstärkt nur das, was reinkommt – inklusive aller Fehler.

Es gilt also: Blende so weit auf, wie es das Objektiv zulässt und Belichtungszeit so lange wie es geht. ISO auf den kameraspezifischen Wert und fertig – egal wie dunkel das Ergebnis im Display erscheinen mag. Und wie schon erwähnt: Unbedingt RAW-Dateien mit allen Details speichern – niemals „bearbeitete“ JPGs mit niedriger Bittiefe!

Idealer ISO-Wert

Kann man mit ein paar Testaufnahmen mit ISO-Werten zwischen 100 und 3200/6400 (je nachdem , mit was man maximal arbeitet) rausfinden oder man schaut nach – da scrollt zum Ende des Abschnitts 😉

Für die Testaufnahmen bleibt Blende/Belichtung konstant so, wie das Ergebnis beim höchsten ISO-Wert „passt“. Natürlich sind die Aufnahmen mit niedriger ISO zu dunkel und genau das – und sonst nichts – passt Ihr in der Bearbeitung an und zwar so, dass alle gleich hell sind. Also wenn ihr bis ISO 6400 geht, wird das ISO 3200 Bild um 1 EV heller gemacht, das mit ISO 1600 um 2 EV usw.

Schauen alle weitgehend gleich aus, ist Eure Kamera über den gesamten Bereich ISO-invariant – unwahrscheinlich. Die meisten neuere Kameras haben zwei analoge Verstärkungsstufen und daher auch zwei Invarianzbereiche. Sozusagen einen für Fotografie am Tag mit viel Licht und den zweiten optimiert für die Nachtfotografie. Das merkt man bei dem beschriebenen Test dann an einem Qualitätssprung. Aber alles darüber schaut gleich aus und die Aufnahmen darunter auch. Dummerweise muss das nicht bei den ganzen Stufen (z.B. 200/400/800) sein – 1/3 Stufen in den Grundeinstellungen wählen und in dem Bereich, wo ihr den Qualitätssprung festgestellt habt nochmal Aufnahmen machen.

Bei der Nikon Z8 und Z9 z.B. ist alles zwischen ISO 64 und 400 „gleich“. Ab ISO 500 andere analoge Verstärkung aber darüber dann wieder alles gleich. D.h. in der Nachtfotografie bleibt man bei ISO 500 und alles was heller werden soll, passiert über Blende/Belichtungszeit bzw. in der Bearbeitung – nicht über höheren ISO-Wert. Na das wird bei der Z6 oder Z7 ja genauso sein? Pustekuchen – da ist’s bei ISO 800 bzw. 400 und auch bei der gleichen Kamera kommt die nächste Version immer mal wieder mit anderen Werten – also nachschauen/prüfen:

Der invariante Bereich ist idR. so groß, dass es kaum vorkommen sollte aber sicherheitshalber was man nicht machen sollte: In der Nachbearbeitung über den Invarianzbereich hinausgehen. Also im Bsp. der A7rIII nicht bei ISO 100 aufnehmen und 3 Stufen pushen in der Bearbeitung – da sollte man besser mit ISO 640 aufnehmen und 1/3 EV in der Bearbeitung anheben.

Belichtungssteuerung

Mit dem Wissen um die ISO-Invarianz können wir in dem Bereich entspannt den ISO-Wert fix lassen, die Blende bleibt es eh – also müssen wir uns eigentlich nur noch um die Belichtungszeit kümmern. Die wird so lange verlängert bis es ohne Nachführung zu Unschärfen kommen würde oder die Intervallzeit einer Zeitraffer die Grenze setzt. Wird’s dann noch dunkler machen wir einfach nichts bei der Aufnahme und regeln die korrekte Belichtung in der Nachbearbeitung. Ohne ISO-Invarianz muss nach der Belichtungszeit noch der ISO-Wert hochgezogen werden.

Ob Ihr das nun manuell mit Histogramm macht oder die Zeitautomatik mit angepasster Belichtungsmessung und gegebenenfalls mit pauschaler Belichtungskorrektur, müsst ihr je nach Gegebenheiten selbst entscheiden.

Gerade bei Zeitrafferaufnahmen ist nichts mit immer mal wieder Probeaufnahme machen – hier muss die Belichtung wie bei Tag-Nacht-Tag Aufnahmen ständig angepasst werden wenn man den Mond selbst immer korrekt belichtet haben möchte. Der in die Tage gekommene Timelapse+ View hat einen extra Eclipsemode und natürlich kann man auch mit qDslr-Dashboard o.ä. arbeiten.Aber bei so spezieller Aufnahmesituation würde ich der manuellen (berührungslosen!) Anpassung mit Blick auf Display und Histogramm mehr vertrauen. Problem bei qDslr-Dashbord ist die relativ träge Belichtungsanpassung, die ja für langsame Tag-Nacht-Übergange gedacht ist und der Switch aus der bzw. in die Totalität geht schon heftig schnell in Sachen Helligkeit. Problematisch wird das, wenn man mit kurzer „Schwarzzeit“, also Pausen zwischen den Aufnahmen, arbeiten möchte, um die fertige Zeitraffer nicht zu schnell laufen zu haben. Das tritt bei Finsternissen mit größeren Brennweiten bei Auf-/Untergang direkt am Horizont und beim Wechsel in bzw. aus der Totalität schon schnell mal auf.

Die Zeitraffer der Finsternis über dem Teide in 2025 habe ich komplett im A-Modus mit Belichtungsautomatik auf die Lichter aufgenommen. Allerdings unter Ignorierung der ISO-Invarianz, da ich über die ISO-Automatik die Belichtungszeit begrenzen wollte. Das kann man bei den Sonys leider sonst nicht einstellen – so ganz haben die Hersteller die Möglichkeiten der ISO-Invarianz noch nicht implementiert 😉

Die Planung

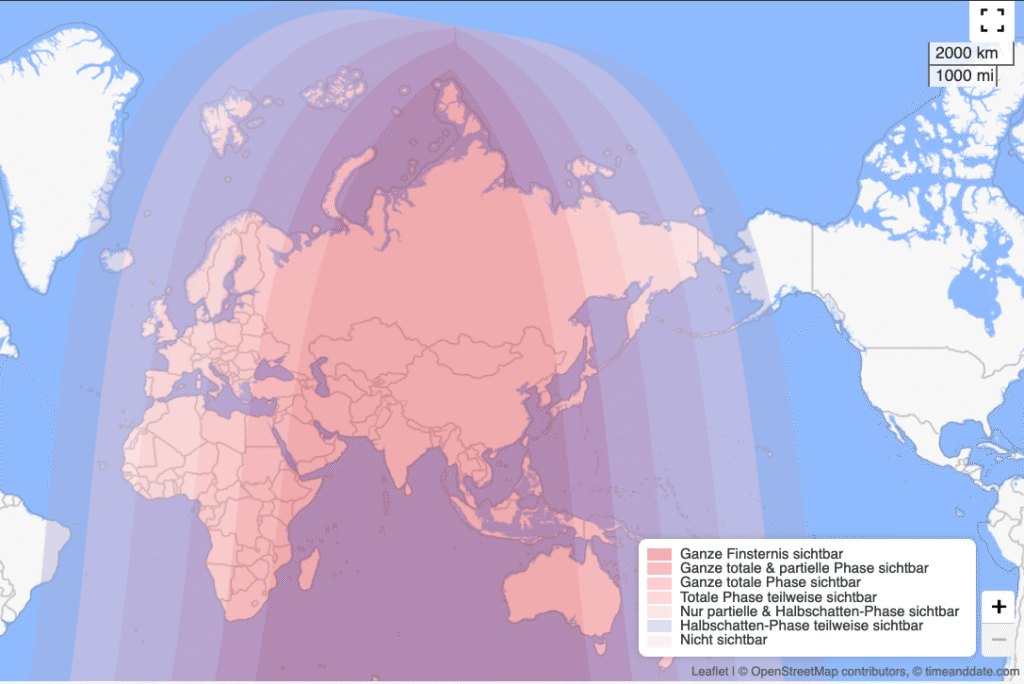

Allgemein eine gute Quelle für Finsternisse mit konkreten, ortsspezifischen Zeiten und Animation des Finsternisverlaufs ist www.timeanddate.de. Neben der Darstellung der Finsternissichtbarkeit gibt es noch einen Kartenlayer mit der durchschnittlichen Wolkenbedeckung – auch nicht schlecht für die Auswahl des Beobachtungsstandorts, wobei ich mir bei der Qualität der Wolkendaten nicht sicher bin.

Anhand so einer Finsterniskarte sehen wie schonmal, was wir am eigenen Standort zu sehen bekommen und können auch komfortabel simulieren, wie es an anderen Spots wäre und ob sich eine Reise eventuell lohnt – wenn es denn überhaupt möglich wäre. Die Finsternis selbst ändert sich durch einen anderen Standort übrigens nicht, wir sehen durch die anderen Auf-/Untergangszeiten nur mehr oder weniger davon.

Höhe der Finsternis über dem Horizont und Umgebungslicht

Damit lässt sich steuern, ob man die Totalität hoch am Himmel oder näher am Horizont hat. Da bei einer Mondfinsternis immer Vollmond ist, bedeutet das auch, dass mit Auf-/Untergang die Sonne fast zeitgleich unter- bzw. aufgeht. Das heißt je näher wir den verfinsterten Mond am Horizont ablichten möchten, desto mehr Umgebungslicht haben wir. Das ist gut, um Details im Vordergrund abbilden zu können – der Kontrast von Mond zu Himmel sinkt allerdings. Erschwerend in Horizontnähe kommt die Qualitätsminderung durch die Atmosphäre hinzu. Das muss man bei Landschaftsbildern mit Mondfinsternis unbedingt im Blick haben, sonst ist am Ende vom Mond gar nichts zu sehen!

Hier spielt die Luftqualität eine große Rolle, natürlich die Bewölkung aber auch die Position auf dem Globus. Genauer der Breitengrad, da der entscheidet, wie steil (senkrecht am Äquator) bzw. schräg (Richtung Pole) die Sonnenbahn zum Horizont steht – am Äquator ist daher die Dämmerung viel kürzer als in mittleren Breiten. Aufgrund der gekippten Erdachse spielt auch die Jahreszeit eine Rolle bei der Dämmerungsdauer – je mehr, desto weiter weg vom Äquator. Also wie fast immer: Es kommt darauf an aber die gute Nachricht: Dafür gibt’s Apps 🙂

Einen dunkleren Himmel bekommen wir aber immer, wenn der Mond höher steht und das können wir natürlich mit einem höheren Vordergrundmotiv erreichen. Schwierig an der Küste, wohl denen, die Berge in der Nähe haben oder auch nur Hügel mit netten Türmen, Burgen und ähnlichem darauf. Dann braucht es aber auch noch einen Beobachtungspunkt in passender Entfernung mit freier Sichtlinie und weiter bis zum Mond. Und schon wieder eine gute Nachricht: Da helfen die gleichen Apps 😉

Ideen zur Motivsuche

- Standard Bildersuche mit „Vollmond“ kombiniert mit „Landschaft“, „Burg“, „Schloss“ oder ähnliches – alles was sich da findet, geht eventuell auch mit verfinstertem Mond.

- Burg auf Hügel oder so lässt sich auch suchen und dann schauen, was ausgegeben wird.

- Google Maps oder vergleichbares ist für eine Umkreissuche verwendbar – im passend gezoomten Kartenfenster wieder Turm, Schloss etc. eingeben. Muss man eventuell mit mehreren Kacheln machen da bei zu großem Ausschnitt viele Spots nicht angezeigt werden.

Aber eigentlich könnt ihr den oldschool Kram gleich wieder vergessen. KI hilft nicht nur bei Motivverfolgung in der Kamera oder bei Rauschreduktion, ChatGPT & Co. lässt sich auch wunderbar für die ganz spezielle Motivsuche nutzen!

Habt ihr eine Mondfinsternis, wisst ihr dank timeanddate, Stellarium oder über die im nächsten Kapitel beschriebenen Apps Richtung und Höhe, in der der Mond zu sehen sein wird. Also erzählt ihr dem LLM eurer Wahl ganz genau was ihr wollt – z.B. in der Art:

Liste mir erhöht zur Umgebung liegende attraktive Fotomotive (Türme, Schlösser, Burgen, markante Gebäude oder Naturdenkmäler) im Umkreis von 200 km um München auf. Zu den Motiven muss es einem Kamerastandort in 2-3 km Entfernung und westlicher Richtung (250-280°) geben, der freie Sichtlinie zu dem Motiv bietet und einen Höhenwinkel von rund 5° zu dem Motiv bietet. Er muss also entsprechen tiefer als das Motiv liegen. Auf der aufsteigenden Sichtlinie dürfen hinter dem Motiv keine Hindernisse sein – der Himmel muss sichtbar sein.

Zum Hintergrund: Ich möchte den Vollmond mit einem Teleobjektiv hinter einem attraktiven Vordergrund fotografieren.

Da phantasieren die LLMs teilweise, nicht alles stimmt was vorgeschlagen wird und man muss mit dem Prompt ein wenig rumprobieren aber grundsätzlich sehr coole Sache finde ich. Geht auch tabellarisch und mit Beispielbildern wenn man es entsprechend verlangt.

Unverzichtbar: Apps wie PlanIt! oder Photopills

Ja, kosten um die 10 Euro – leisten aber deutlich mehr als sie kosten! Beide haben einen ähnlichen Funktionsumfang, die Bedienung ist etwas unterschiedlich. Photopills ist die verbreiterte App – Faktor 10 mehr Downloads im Google Store, Bewertungen mit 4,7 und 4,8 Sternen sehr ähnlich und beide gibt’s auch für Apple. Ich nutze PlanIt! und bleibe aus Bequemlichkeit dabei auch wenn Photopills wohl einen Tick besser ist. Leider inzwischen auch ein Kriterium: PlanIt! kommt aus den USA, Photopills aus Spanien – vielleihct sollte ich doch mal wechseln …

Schaut selbst auf den Websites vorbei: https://www.photopills.com und https://planitphoto.com – ich zähle hier nicht alles auf, was die Apps können, sondern beschränke mich auf das Notwendige für Finsternisfotografie. Für Photopills gibt’s übrigens ein prima deutschsprachiges Videotutorial.

Mein Workflow mit PlanIt! für eine Mondfinsternis

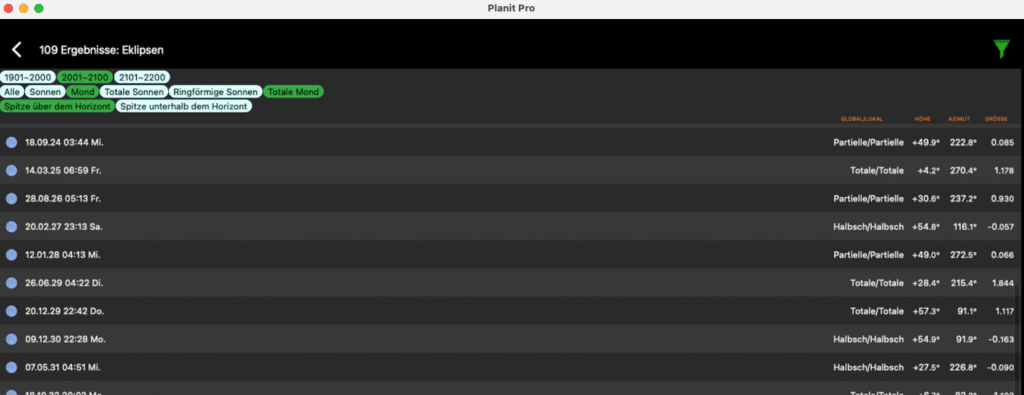

In Sachen Mondfinsternis haben wir idR. ein Motiv, das wir mitsamt dem Mond ablichten wollen, als Ausgangspunkt. Genau auf dem Motiv setzen wir in der App den Szenenmarker und igendwo in der Nähe auch schonmal den Kameramarker. Als passende Ephemeriden-Funktion – so heißen die ganzen Tools in PlanIt! durch die man am oberen Rand scrollen kann – bietet sich „Sonne und Mond“ oder besser gleich die spezielle Funktion für „Eklipsen“ weiter hinten an:

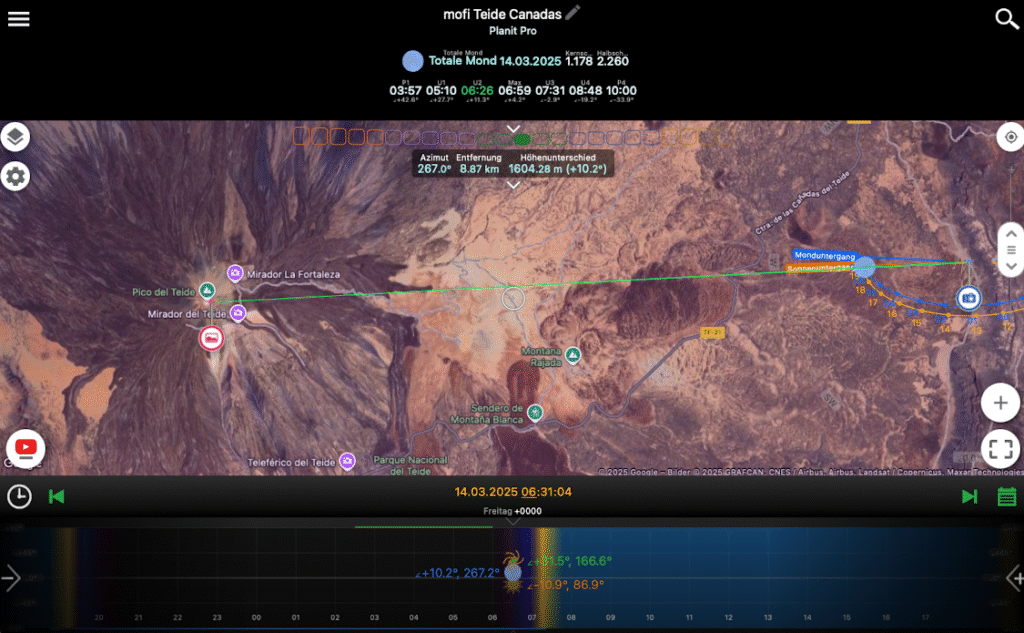

Für den Standort des Kameramarkers gibt es eine Liste von Finsternissen, die man einschränken kann und auch gleich Infos zu Art der Finsternis, Höhe und Azimut beim Maximum und auch die „Größe“ (= Magnitude) angezeigt bekommt. Nach dem Auswählen erhalten wir die Eckdaten auch für Beginn und Ende der Halb- sowie Kernschattenfinsternis angezeigt. Ich stelle jetzt die Zeit in dem Scrollbereich unten so ein, dass der Mond nah am Horizont ist und dann wird am Kameramarker mit blauer Line die Richtung (Azimut) des Monds zu dem Zeitpunkt angezeigt. Jetzt nehme ich den Kameramarker und verschiebe ihn so, dass der Richtungsanzeiger über mein Motiv geht und ziehe ihn relativ weit weg. Dann zoome ich ein wenig rein und schaue, was an zugänglichen Spots auf der Linie liegt. Das muss nicht der Parkplatz direkt an der Hauptstraße sein aber ein Wanderweg sollte da schon sein – Nutzpflanzen auf Feldern platttreten ist genauso uncoool wie in Nationalparks querfeldein zu trampeln! Auf so einen Spot setze ich nun den Kameramarker.

Unter dem Ephemeriden-Band gibt es Kamera-Tools und da sollte „Entfernung und klare Sicht“ gewählt sein. Erstens sehen wir den exakten Höhenwinkel zum Motiv (und können den schonmal mit dem des Monds abgleichen) und zweitens symbolisiert die Farbe der Linie zwischen Kamera und Szene, ob wir freie Sicht haben: grün ist gut, rot ist schlecht. Mit Klick auf die Winkelangabe bekommt man das Höhenprofil angezeigt! Eventuell passt man die Zeit und somit Mondhöhe etwas an und muss den Kameramarker etwas seitlich verschieben, da sich de Azimut ja mit der Höhe ändert. Passt das mit der freien Sicht gar nicht, sucht man einigermaßen auf der Sichtlinie davor und danach nach einem anderen Spot.

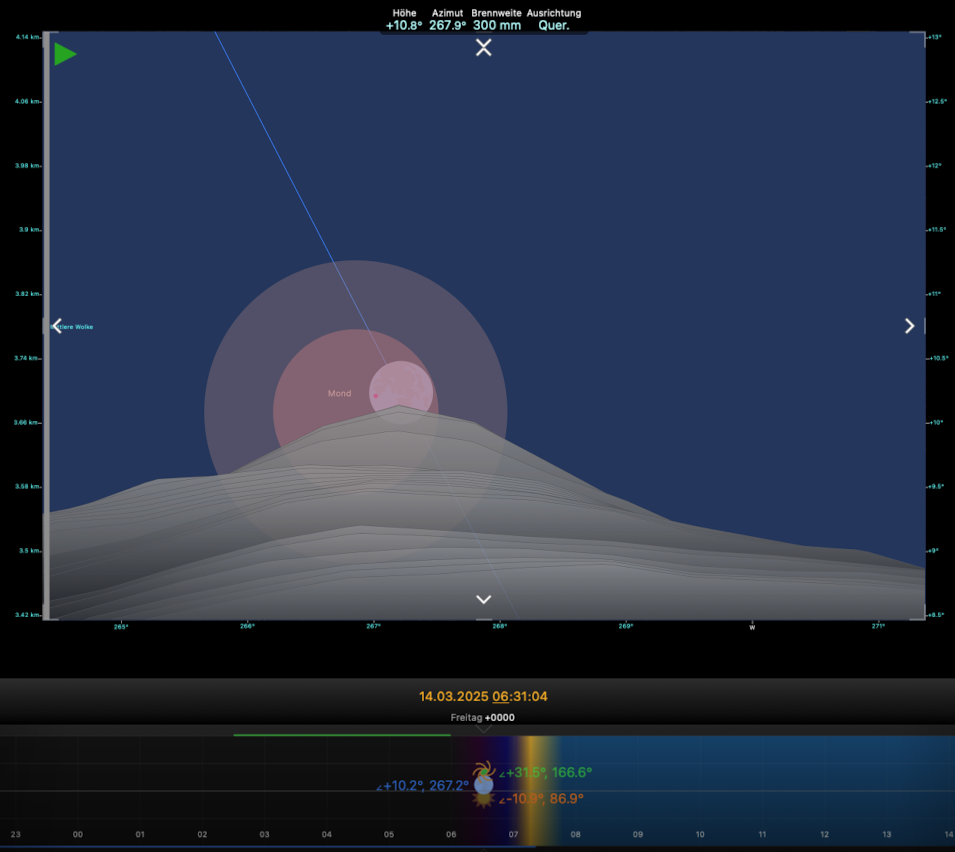

Passt das dann einigermaßen hat man ein weiteres cooles Tool, das sich rechts unten hinter dem Sucher-Symbol verbirgt: „Sucher (VR)“ Da ist es sinnvoll, das Fotografie-Werkzeug auf „Brennweite“ zu stellen und dann erhalten wir eine Ansicht, die den Blick durch den Sucher bei der gewählten Brennweite symbolisiert. In der Ansicht kann man prima die Komposition festlegen – Mond etwas höher oder niedriger, Blickrichtung ändern oder auch Standort seitlich verschieben (mit den Pfeilen an der Seite des Suchers).

Bildbeispiele mit Erläuterungen und Einstellungen

Bad Dürkheim, 28. September 2015

Am Rand des kompletten Sichtbarkeitsbereichs mit Magnitude 1,28 und Dauer von 1:12 Stunden. Die Finsternis fand kurz vor Untergang schon relativ nah am Horizont statt. Knapp 900 Bilder mit der Canon 700d im M-Modus und Zoomlinse – mehr weiß ich leider nicht mehr und die RAWs sind weg 🙁

Die RAWs wurden einfach mit StarStaxx kombiniert – kein separates Vordergrundbild und sonstige Bearbeitungsspielereien! Durch den Blick fast genau nach Westen drehen sich die Strichspuren unterschiedlich weg. Schön sichtbar wird die Helligkeits- und Farbänderung während der Finsternis.

Teneriffa Mai 2022

Mit Magnitude 1,41 eine ziemlich dunkle Finsternis und mit fast 1,5 Stunden Totalität auch schön lange. Bei Beginn war der Mond noch knapp 40° über dem Horizont – kaum sinnvoll mit Vordergrund abbildbar.

Gleiche Technik bei den Observatorien auf Teneriffa im Mai 2022. Auch noch mit der guten alten Canon 700d mit Tamron 28-75. M-Modus 6 Sekunden bei f4 und ISO 800 für knapp 4 Stunden alleine laufen lassen. Die Belichtungseinstellung erfolgte „nach Gefühl“ bei hellem Mond – die Landschaft war in der Totalität bei den Einstellungen komplett schwarz, der Mond aber gut belichtet. Die Finsternis fand recht hoch am Himmel statt – daher hier nur von der Totalität bis zur Dämmerung, wo es zu hell wurde.

Den Helligkeitsverlauf gibt’s nachfolgend noch als Zeitraffer mit Finsternisphase. Man sieht es auch schön an der blauen Helligkeitskurve im Screenshot aus LRTimelapse: Die Helligkeit steigt mit Ende der FInsternis sehr steil an im Gegensatz zum Abfall bei Beginn. Das liegt einfach daran, dass die Dämmerung dazukam: 5:48 Uhr Ende astronomische Nacht, 6:20 Uhr nautische Dämmerung und ganz am Ende der Zeitraffer war bereits bürgerliche Dämmerung. (die drei Dämmerungszeitpunkte sind übrigens über den Sonnenstand mit 6, 12 bzw. 18° unter Horizont definiert)

Arg wild aber das Bild demonstriert das Problem Milchstraße vs. Mond. Das Hintergrundbild mitsamt Mond (rechts zwischen dem 3 und 4. „großen“ reinkopiertem) ist ein Singleshot mit Kameraautomatik aus einer autark laufenden Zeitraffer. Netterweise hat die ISS am Ende vorbeigeschaut – die Spur ist separat eingefügt und passt zeitlich nicht zur Milchstraße. Und naja – der Mond ist halt winzig und nicht zuletzt wegen der Belichtungsautomatik überbelichtet. Also: Es braucht schon ein wenig Brennweite, um den Mond in Szene zu setzen!

Weniger wild: Einigermaßen maßstabs- und positionsgerechte Montage mit 300 mm Brennweite. Der Mond ist sehr gut erkennbar aber das Gesichtsfeld ist so klein, dass die Veränderung der Verfinsterung kaum auffällt. Als Basis kam ein Frame mit dem Teide und dem untersten Mond zu Einsatz, die weiteren Monde wurden in Photoshop kopiert, als Ebene über das Basisbild eingefügt und ausgerichtet. ISO 1000, 2 Sekunden bei f 4,9.

Das Bild hat’s formatfüllend in eine finnische Astrozeitschrift gefunden 😉

Partielle Mondfinsternis 2019 über der Veste Coburg

Auch hier maßstabs- und positionsgerecht aus einer Zeitraffer mit fixer Kamera erstellt. Allerdings einfach mit StarStaxx knapp 50 Bilder per Knopfdruck zusammengeführt. Sony A7rIII mit Tamron 24-70/2,8 auf 44 mm und f4 bei ISO 200 – Belichtungszeit 1/3 Sekunde.

MoFi-Zeitraffer

Eine Sammlung von Videos, die ich zu den beobachteten Mondfinsternissen bislang gemacht habe. Wer sich für Details interessiert, Beiträge bei meinem anderen Blog timelapsevideo.eu mit Details sind verlinkt – da findet ihr auch allgemein eine Menge Infos zum Thema Zeitraffer.

Meine erste Mondfinsternis – 2015 in Bad Dürkheim und nicht fragen, weshalb das Vorschaubild des Videos nicht angezeigt wird …

2018 auf Teneriffa ging der Mond verfinstert auf und wir standen da oben auf 2.400 Meter und dachten er kommt ja gar nicht 😉

Über der Veste Coburg – „nur“ eine partielle Finsternis und mit ordentlich Wolken im Weg. Nähere Infos und was man an Bildern aus den Zeitraffern basten kann im Blogbeitrag bei timelapsevideo.eu

16. Mai 2022 wieder Teneriffa und wie zuletzt mit Hindernissen – gehört bei mir irgendwie dazu 😉 Am Ende ein wenig was von „hinter der Kamera“ und auch dazu gibt’s ein extra Blogbeitrag mit einigen Infos.

2025 auf Teneriffa war wie oben schon erwähnt eine komplizierte Kiste 😉 Ist peinlicherweise noch die erste, nicht optimale Bearbeitung von vor Ort …

Sehr gutes Tutorial. Dafür „Daumen hoch“!

Aber dennoch möchte ich eine kleine Korrektur machen:

Du (ich hoffe das ist OK..) schreibst im Teil „Ein paar Ideen in Sachen Mondfinsternis:“: „Apps wie Photopills (nur iOS),“… Das ist leider falsch. Photopills gibt es auch für Android. hab ich seit fast einem Jahr auf meinem Samsung ;-).

Ich vermute, dass das ein versehen ist. Aber weil es die erste erwähnung von Photopill in diesem Artikel ist, denke wäre es sinnvoll, das zu korrigieren 😉

LG und CS

Jens Hansen

Ups peinlich 🙁

Der Absatz war von einem älteren Beitrag ohne Kontrolle kopiert – danke für den Hinweis, eine url hab ich dann auch gleich noch verbessert 😉